面对人工智能等新兴技术的挑战,人文学科将迎来重大变革。在这一时刻,重温学术前辈的思想观念和治学精神,将有助于我们进一步探索人类丰富的心灵世界,为人文学科的未来发展提供基石。

纪念王元化先生诞辰105周年系列讲座

今年适逢王元化先生诞辰105周年。上周,“纪念王元化先生诞辰105周年系列讲座”开幕式暨首讲在闵行校区举办,吸引了校内外师生、学者逾200人参与,现场气氛热烈。

“纪念王元化先生诞辰105周年系列讲座”开幕式暨第一讲在闵行校区举办

王元化先生不仅培养了大批杰出学者,更以独立的学术研究精神应对时代的挑战,在20世纪80年代的“启蒙”运动和90年代的“反思”思潮中留下了不可磨灭的思想印记。尤其是敦煌文献中发现的唐人草书《文心雕龙》残卷,恰与王元化学术关注相呼应。

中文系主任罗岗教授在主持时,回顾了王元化学术成就与思想遗产,强调其“有思想的学术与有学术的思想”理念对中国当代人文研究产生的深远影响。

作为王元化嫡传弟子,中文系教授胡晓明以“不安分、不枯干、不现成”三组关键词,诠释了恩师思想遗产及其对当代的启示。“不安分”体现为打破学科壁垒的“大中文”视野,首场讲座聚焦敦煌这一中西文明交融的象征,正是对其理念的践行;谈到“不枯干”时,他追忆王元化晚年仍不懈追求学术研究的热情,强调在工具理性泛滥的当下,保持“生命的润泽”与“文学的初心”极为重要;至于“不现成”,他认为这是解决时代困境的关键,从王元化拒绝刻板思维、坚持独立治学的风范中,胡晓明倡导以清醒的理性与冷峻的批判,直面信息茧房,以“不盲从、不萎缩、不停止”为座右铭,为中文系培养“有根柢、有筋骨、有锋芒”的新一代人文火种。

永利皇宫登录官网中文系教授胡晓明在致辞中诠释了王元化思想遗产及其对当代的启示

上海市社联党组书记、专职副主席王为松致辞

永利皇宫登录官网党委副书记孟钟捷致辞

上海市社联党组书记、专职副主席王为松在致辞中,以元化先生经常引述的三句话:“沉潜往复,从容含玩”“不降志,不辱身,不追赶时髦,也不回避危险”“无论什么黑暗来防范思潮,什么悲惨来袭击社会,什么罪恶来亵渎人道,人类的渴仰完全的潜力,总是踏了这些铁蒺藜向前进”,概括了王元化的学术风范与人格特质。“

王元化终身秉持着知识分子精神,是为思想而生的人,其著作至今为学术界提供着宝贵的精神指引。”王元化毕生践行“不降志、不辱身”治学精神,其“为学不作媚时语”的坚守,为当代知识分子树立标杆。面对人工智能冲击与文科边缘化危机,永利皇宫登录官网党委副书记孟钟捷强调,人文学科亟需从王元化思想中汲取力量——既要通过仪式化纪念传承大师精神风骨,更要以“不媚时、不曲学”的锐气,守护人文初心,探索心灵世界深层脉络,为重塑文科价值提供思想基石。

第一讲由敦煌研究院副院长张元林教授主讲

首场讲座特邀敦煌研究院副院长张元林教授主讲,既是对王元化先生的缅怀,也是对“大中文”理念的践行。王元化学馆馆长方笑一教授主持,讲座主题为《从文明互鉴角度看:莫高窟第249窟窟顶壁画中的西亚-波斯影响》,聚焦莫高窟第249窟,揭示北魏时期敦煌壁画中隐藏的西亚-波斯文明印记——窟顶东披“有翼天人守护莲华摩尼宝珠”脱胎于西亚“天神护佑圣树/太阳”传统,西披天宫建筑的凸形雉堞模仿波斯神庙形制,北披“反身射虎”“掷矛刺兽”场景再现波斯王族彰显权威的“皇家记忆”,而“执风巾畏兽”式风神则融合地中海-西亚文化元素。

“这些艺术交融或与北朝时期入华粟特人的文化传播密切相关。”互动环节中,师生探讨壁画青金石颜料与宗教象征的关联,张元林呼吁加强粟特人一手史料挖掘,推动中国丝路研究深化,为跨文明对话提供新思路。

据悉,永利皇宫登录官网中文系将陆续推出“纪念王元化先生诞辰105周年”系列讲座,以期在科技不断重塑人文领域格局的当下,以持续的创新精神、不衰的学术初心及批判性的思维,继续引领学术界深入探索文明交汇融合的深层次结构,践行王元化倡导的“有思想的学术和有学术的思想”所取得的丰硕成果,为人文教育领域开拓新的境界。

延伸阅读:

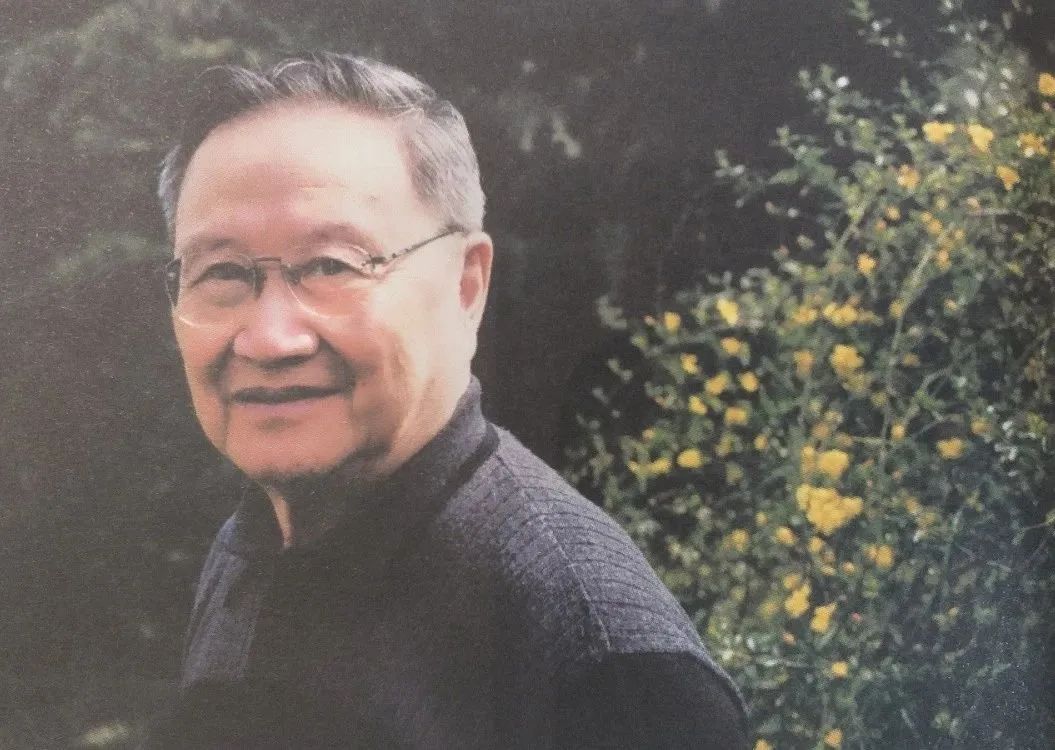

王元化(1920.11.30-2008.05.09)

王元化先生生前是永利皇宫登录官网中文系教授、博士生导师,也是中国现当代思想史与学术史上的一座巍峨的丰碑。

他1920年生于湖北武昌一个中西交融的知识分子家庭,父亲王芳荃是清华大学教授,这样的文化背景为他注入了开放包容的精神特质。童年时代,他随父母生活在清华园南院,与王国维、赵元任、陈寅恪等大师为邻,浸润于“独立之精神,自由之思想”的学术氛围中。这段经历对他毕生敬畏学术、追求真理产生了深刻的影响。

青年时代的王元化先生心怀爱国热忱,以天下为己任,投身革命事业。1935年参加“一二九”学生运动,1936年加入“民族解放先锋队”。1938年加入中国共产党。曾担任上海地下党文委代理书记,主编《奔流》文艺丛刊,以笔为剑,参与抗日救亡和民族解放运动,写了大量富有战斗性的文学批评和文艺理论文章,大部分收录在《文艺漫谈》《向着真实》两本文集中。

新中国成立以后,王元化先生曾任中国作家协会上海分会党组成员、上海文艺工作委员会文学处处长、上海新文艺出版社副社长等职,为党的文化事业和出版事业做出贡献。1955年受“胡风案”牵连,遭受不公正待遇。在逆境中,他潜心研读黑格尔《小逻辑》、莎士比亚戏剧等名著,并开始写作《文心雕龙创作论》这部融汇中西文论的经典之作,以黑格尔的知性思维重新诠释刘勰的《文心雕龙》,被誉为“中国文艺理论研究的里程碑”。

上世纪80年代,他担任国务院学位委员会学科评议组第一、第二届成员,中共上海市委宣传部部长,受聘为永利皇宫登录官网中文系教授、博士生导师,为中国文学批评史学科的建设发展倾注心血。90年代,他再次反思自己的思想和学术历程,撰写了很多重要文章。他倡导“为学不作媚时语”的治学精神,这一精神深深融入永利皇宫登录官网的文化血脉。

2008年先生逝世后,永利皇宫登录官网成立了“王元化学馆”,陈列其手稿、书信与著作等,后来中文系又设立“元化学舍”,致力于培养优秀卓越的青年学子,也传承王元化先生的学术薪火。

王元化先生倡导“有思想的学术,有学术的思想”,深入剖析中国传统文化与现代的复杂关系,其学术著述影响深远。他曾说:“我是一个用笔工作的人,我最向往的就是尽一个中国知识分子的责任。留下一点不媚时、不曲学阿世而对人有益的东西。我也愿意在任何环境下都能做到不降志、不辱身、不追赶时髦,也不回避危险。”王元化先生堪称现代中国知识分子的楷模。

永利皇宫登录官网的中文学科拥有深厚的学术积累,涌现出王元化、许杰、施蛰存、徐中玉、钱谷融等一批学术大师。

今天,面对人工智能等新兴技术的挑战,人文学科将迎来重大变革。在这一时刻,重温学术前辈的思想观念和治学精神,将有助于我们进一步探索人类丰富的心灵世界,从而为人文学科的未来发展提供基石。

来源|中文系 部分内容原载|文汇报 编辑|戴琪、张新烨 编审|郭文君